Alla “narrazione tossica” sulla stagione politica e sociale degli anni Settanta il Centro di documentazione dei movimenti “Lorusso–Giuliani” di Bologna contrappone un approfondimento prodotto in vista dell’incontro che si terrà venerdì a Vag61 con Tiziana Dal Pra, Nadia Mantovani, Lauso Zagato, Gianni Boetto, Maurizio Ricciardi, Gigi Malabarba (ore 18; a seguire Balotta Continua in concerto).

di Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”

E’ in corso da tempo una narrazione tossica sugli anni Settanta. E’ quella “ufficiale” degli editorialisti, dei politologi e degli esperti dei media mainstream. E’ quella fatta su misura sull’ignoranza di diverse classi politiche istituzionali che si sono succedute nel corso degli anni. E’ la lettura giudiziaria della storia dei movimenti sociali, fatta secondo “logiche emergenziali”, nelle aule dei tribunali italiani. E’ la gabbia dei cosiddetti “anni di piombo” che il potere ha innalzato per cancellare i contenuti e gli obiettivi di uno straordinario decennio di lotte.

A partire dal ’68, il nostro paese è rimasto avvolto in una “grande ondata rivoluzionaria”, un’emozionante “primavera di intelligenze e di idee” insieme a un interminabile “autunno di conflittualità sociale”. Qualcuno l’ha chiamata la “rivolta esistenziale di una generazione”, che ha accantonato definitivamente la “forma partito”, privilegiando l’autorganizzazione politica orizzontale, rifiutando la “delega” ed esprimendo con forza il “bisogno di autonomia”.

La contestazione dei ruoli e delle gerarchie fu accompagnata da una battaglia dirompente per l’egualitarismo salariale, da una critica radicale al modello produttivo fordista-taylorista fondato sulla catena di montaggio, da una lotta quotidiana per sganciare il reddito dal lavoro e per liberare tempo dalla schiavitù lavorativa, dalle incursioni contro l’organizzazione dei saperi e dalla tensione a modificare la vita quotidiana, con l’aspirazione di conquistare una libertà concreta.

I movimenti degli anni settanta furono influenzati politicamente dal pensiero operaista, cercarono di rendere concreto il sogno di Marx per la liberazione dal lavoro salariato. L’operaio-massa, quello dequalificato della catena di montaggio, divenne il soggetto sociale di riferimento, attorno ai suoi bisogni si formularono gli obiettivi di lotta, la sua rabbia contro lo sfruttamento fu la fiamma di un ostinato antagonismo al comando dominio del capitale.

L’Italia fu l’unico paese in Europa dove avvenne la fusione della protesta studentesca con quella operaia, strade e percorsi all’apparenza diversi si incontrarono davanti ai cancelli delle fabbriche, nei picchetti operai-studenti durante gli scioperi, nelle combattive manifestazioni di piazza.

A partire dall’inizio degli anni ’70 ci fu poi l’emersione dirompente del movimento femminista. Le femministe non parlavano più di “libertà” ma di “liberazione”, si trattava di un nuovo modo di fare politica che si costruisce “a partire da sè”, che nella pratica dell’autocoscienza approfondiva un percorso di autonomia dai modelli interiorizzati, espressione della visione maschilista del mondo, e creava luoghi e spazi di donne non mediati dallo sguardo maschile, affrancandosi dall’ordine del discorso patriarcale. Si analizzavano le radici dello sfruttamento nel lavoro di riproduzione e nella marginalità economica e sociale, il sessismo, la violenza maschile contro le donne come dispositivo di controllo, alla base anche di tutte le altre forme di violenza e oppressione. Ci si riappropria degli spazi di movimento, del ciclostile, si lotta per la presa di parola, si rivendica la politica del corpo, l’autodeterminazione. Si sventola con orgoglio il separatismo, si rifiuta il confine fra privato e pubblico. Si rivendica nelle strade e nelle case che “il personale è politico”.

Al contrario di quanto affermano le falsificazioni postume, il massimo di conflitto sociale prodottosi negli anni Settanta coincise con una stagione di espansione della sfera delle libertà individuali e collettive che non aveva avuto uguali nei decenni precedenti. Senza avere nessun rappresentante in parlamento o nelle istituzioni, nel nostro paese un “movimento dal basso” impose delle “novità legislative” piuttosto interessanti: lo Statuto dei lavoratori (un dispositivo di legge che non ha eguali nella storia del movimento operaio occidentale) le norme che liberalizzavano l’accesso all’università per studenti provenienti da tutti gli istituti superiori (non più solo dai licei), la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia, l’istituzione dei consultori, la legge Basaglia per la chiusura dei manicomi, la legalizzazione dell’aborto.

Qualcuno tra i movimenti sostenne che tutto questo era un tentativo di recupero istituzionale di rivendicazioni di base ma, insieme alle conquiste contrattuali delle 40 ore settimanali su cinque giorni, agli aumenti uguali per tutti, all’abolizione del cottimo, al diritto di assemblea, all’entrata della medicina del lavoro in fabbrica, rappresentarono dei precisi passi in avanti, affermando un concetto basilare e molto concreto: «La lotta paga».

In quegli anni, però, si rese evidente un altro aspetto: a fronte dei tanti accordi conclusi dopo l’autunno caldo, la messa in pratica di quello che era stato pattuito non era un fatto automatico. Per ribadire certi risultati erano necessari altri momenti di lotta. Se si guardano le cronache quotidiane del 1972 e del 1973 è davvero impressionante l’estensione degli scioperi e si comprende il significato del concetto di “conflittualità permanente” che all’epoca creò tanta esecrazione tra le fila dell’opinione pubblica benpensante.

Il momento più alto di rottura avvenne con i rinnovi contrattuali del 1973, dove lo scontro fu durissimo. La Confindustria non era disponibile a nessuna trattativa, una firma del contratto al ribasso con Intersid portò all’esplosione della rabbia operaia. Il 29 marzo 1973 avvenne l’inaspettato: alla Fiat gli operai occuparono il grande stabilimento di Mirafiori. Fu un’azione condotta dalle avanguardie più combattive, che mise clamorosamente in discussione il controllo sindacale della massa operaia.

La spinta operaia continuò a esercitare pressione e i padroni non riuscirono a riacquistare il controllo della situazione nelle grandi fabbriche. Per mettere sulla difensiva la classe operaia, con l’obiettivo di ridurla all’impotenza, iniziò un’operazione politica (portata avanti da importanti gruppi editoriali, corpi dello Stato, vertici delle grandi imprese e del sistema bancario) per “convertire intellettualmente” il gruppo dirigente del Pci al credo della “compatibilità”. I sindacati furono riportati a una linea di collaborazione con le imprese e il governo. I vincoli monetari rappresentarono le linee di confine, la politica dei redditi fissava i parametri delle rivendicazioni salariali. Furono gli anni del compromesso storico, dell’austerità e dei sacrifici, della svolta sindacale dell’Eur, dell’astensione nel 1976/77 da parte del Partito comunista sul governo presieduto da Giulio Andreotti (il personaggio più torvo e minaccioso del sistema di potere democristiano).

La spinta operaia continuò a esercitare pressione e i padroni non riuscirono a riacquistare il controllo della situazione nelle grandi fabbriche. Per mettere sulla difensiva la classe operaia, con l’obiettivo di ridurla all’impotenza, iniziò un’operazione politica (portata avanti da importanti gruppi editoriali, corpi dello Stato, vertici delle grandi imprese e del sistema bancario) per “convertire intellettualmente” il gruppo dirigente del Pci al credo della “compatibilità”. I sindacati furono riportati a una linea di collaborazione con le imprese e il governo. I vincoli monetari rappresentarono le linee di confine, la politica dei redditi fissava i parametri delle rivendicazioni salariali. Furono gli anni del compromesso storico, dell’austerità e dei sacrifici, della svolta sindacale dell’Eur, dell’astensione nel 1976/77 da parte del Partito comunista sul governo presieduto da Giulio Andreotti (il personaggio più torvo e minaccioso del sistema di potere democristiano).

A contrastare questo “iper-maggioritario” sistema di potere economico/politico, basato sul ripristino del “comando produttivo”, sul controllo sociale diffuso e la repressione dei “corpi estranei”, fu soprattutto un movimento di rivolta giovanile che esplose nel 1977. Quel movimento, estraneo alla tradizione storica del movimento operaio, portò alla luce l’inesorabile declino del modello produttivo fordista e, al tempo stesso, l’affacciarsi delle prime situazioni di precarietà lavorativa e sociale. Vennero accelerati i processi di decentramento produttivo e di smembramento dei grandi poli industriali. L’attacco alle conquiste operaie passò attraverso l’instaurazione di rapporti di appalto in sostituzione del lavoro dipendente.

In quel contesto i giovani non guardarono più alla fabbrica come a un luogo di emancipazione e di politicizzazione ma come a un luogo di sofferenza, una specie di galera da cui era meglio stare lontani. Il movimento del ’77 rappresentò il manifestarsi di nuovi comportamenti del proletariato giovanile nei confronti del lavoro, di nuove scelte di vita per sfuggire alla disciplina, alla piattezza e all’uniformità dell’impiego fisso.

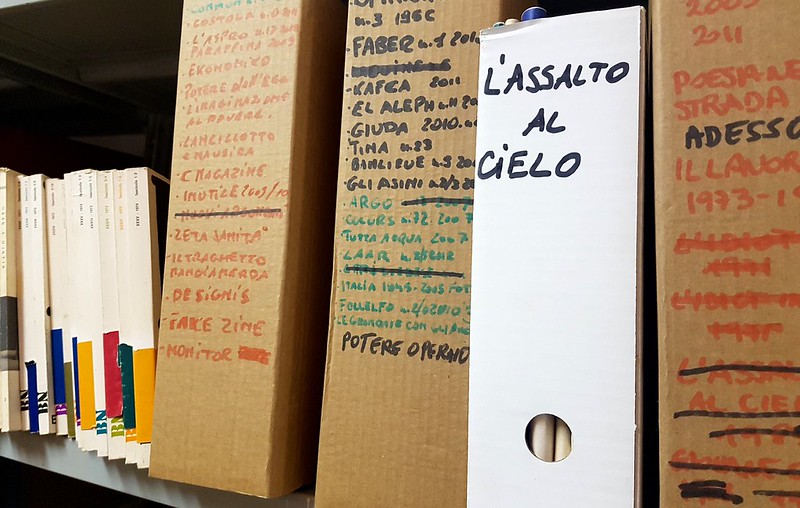

Se la generazione del ’68 era stata legata alle simbologie tradizionali del movimento operaio, alla falce e martello e alla bandiera rossa, quella del Settantasette le bandiere le accantonò per i grandi draghi di cartapesta, per gli striscioni “creativi”, per le bande musicali in testa ai cortei. La rivoluzione dell’offset aveva visto nascere migliaia di fanzines e di giornaletti che avevano sostituito i grigi volantini e i giornali dalle colonne irreggimentate dal piombo tipografico. Anche le frequenze dell’etere divennero campo di battaglia di una guerriglia comunicativa che vide in Radio Alice il momento più dirompente.

Se i giovani del Sessantotto avevano cercato un’alleanza con la classe operaia e l’avevano praticata, i ragazzi del ’77 non si sentivano più “alleati naturali” di quei lavoratori così “irregimentati” dalle politiche di compatibilità del Pci e dei sindacati. Con “la classe che si fa Stato”, propugnata dal Pci, con quella funzione “di responsabilità” che la voleva “garante della pace sociale”, il ruolo propulsivo che la classe operaia aveva avuto nei cambiamenti della società si affievoliva. Addirittura nel movimento c’era qualcuno che si azzardava a sostenere che gli operai erano ormai una classe in via di estinzione.

Dalla metà degli anni Settanta, di fronte a una chiusura sempre più netta nei confronti delle rivendicazioni operaie e proletarie, di fronte a una guerra praticata dallo Stato contro le istanze dei movimenti, a una gestione dell’ordine pubblico molto dura, all’utilizzo dello stragismo fascista da parte degli apparati statali, al balenarsi di tentativi di colpi di stato, all’uso dello squadrismo fascista contro le lotte, al radicarsi di una “strategia della tensione” (innescata con la strage di piazza Fontana) come forma di governo dei conflitti sociali, si pose all’interno del movimento il tema dell’uso della forza, del passaggio dalle “armi della critica alla critica delle armi”. Lo sbocco non fu lo stesso per tutti: si andò dall’antifascismo militante (di classe e anticapitalistico) allo sviluppo di una violenza diffusa e al propagarsi dell’illegalità di massa; e ci fu chi fece la scelta della lotta armata come punto estremo del conflitto sociale, in una logica guerrigliera di “attacco al cuore dello Stato”.

Insomma, con sguardi e prospettive diversi, in tante e tanti, nel corso degli anni del “lungo autunno” italiano, hanno creduto che nel nostro paese la rivoluzione si potesse fare, ribadendo che, con la propria autonomia, senza delegare a nessuno la soddisfazione dei propri bisogni, la rivoluzione poteva essere vissuta come un processo quotidiano in divenire e non come “l’ora X “ determinata da un partito o da qualche soggetto terzo. Il terreno non legalitaristico era quello che la lotta richiedeva. La pratica degli obiettivi era il primo livello di autogestione dello scontro e rifiutava la logica “da coscienza esterna” dell’azione esemplare, fatta in nome e in luogo della classe.

Per usare il titolo di un libro di Erri De Luca, contrapposto alla metafora “anni di piombo” usata dal potere, semmai ci verrebbe da dire che gli anni settanta furono “anni di rame”. Dato che questo materiale facilita come nessun altro la connessione, la possibilità dello scambio, della comunicazione e infine della parola, così il “decennio rosso” non fu un fuoco di paglia, ma una stagione straordinaria della storia recente del nostro paese, un “respiro collettivo” che fece da contraltare all’accusa di “cospirare” che Francesco Cossiga avanzò nei confronti dei movimenti.

Abbiamo citato “Kossiga”, il ministro dell’interno per eccellenza, perché incarnò solo come aveva fatto Scelba negli anni ’50, il sistema repressivo dello Stato contro le lotte.

Il modello repressivo statale si è sempre “adattato” al livello di scontro sollevato dalle lotte e dai dai conflitti, la sua logica è sempre stata quella del “tallone di ferro” che schiaccia e soffoca le istanze sociali. Negli anni settanta le tecniche repressive si sono affinate per sconfiggere i movimenti: nel clima rovente dell’autunno caldo, nell’ultimo quadrimestre del 1969 furono denunciate 8.396 persone per 14.036 reati, tra i quali 235 per lesioni personali, 19 per devastazione e saccheggio, 4 per sequestro di persona, 124 per violenza privata, 1.610 per blocchi stradali e ferroviari, 29 per attentati alla sicurezza dei trasporti, 3.325 per invasione di aziende, terreni ed edifici e 1.376 per interruzione di pubblici servizi. Dalla fine anni sessanta al 1977, furono tanti (troppi) gli assassini nelle piazze e nelle strade da parte delle forze dell’ordine. La legge Reale del 1975 estese il ricorso alla custodia preventiva, permettendo il fermo preventivo fino a 96 ore; vietò l’uso dei caschi e di altri elementi idonei al travisamento nelle manifestazioni; consentì “l’uso legittimo delle armi da parte delle forze di polizia in operazioni di ordine pubblico” (per esempio: il carabiniere che uccise Francesco Lorusso nel marzo ’77 non andò mai a processo, e la stessa cosa è avvenuta con l’omicidio di Carlo Giuliani nel luglio 2001). Negli anni successivi (l’anno chiave fu il 1977) si sviluppò una legislazione d’emergenza, approvata da tutti i partiti del cosiddetto “arco costituzionale”, che aggravava le pene per i reati con finalità di eversione. Venne istituito il circuito delle “carceri speciali” (autorizzate ma mai legiferate), destinate alla distruzione psicofisica dei detenuti politici.

Il modello repressivo statale si è sempre “adattato” al livello di scontro sollevato dalle lotte e dai dai conflitti, la sua logica è sempre stata quella del “tallone di ferro” che schiaccia e soffoca le istanze sociali. Negli anni settanta le tecniche repressive si sono affinate per sconfiggere i movimenti: nel clima rovente dell’autunno caldo, nell’ultimo quadrimestre del 1969 furono denunciate 8.396 persone per 14.036 reati, tra i quali 235 per lesioni personali, 19 per devastazione e saccheggio, 4 per sequestro di persona, 124 per violenza privata, 1.610 per blocchi stradali e ferroviari, 29 per attentati alla sicurezza dei trasporti, 3.325 per invasione di aziende, terreni ed edifici e 1.376 per interruzione di pubblici servizi. Dalla fine anni sessanta al 1977, furono tanti (troppi) gli assassini nelle piazze e nelle strade da parte delle forze dell’ordine. La legge Reale del 1975 estese il ricorso alla custodia preventiva, permettendo il fermo preventivo fino a 96 ore; vietò l’uso dei caschi e di altri elementi idonei al travisamento nelle manifestazioni; consentì “l’uso legittimo delle armi da parte delle forze di polizia in operazioni di ordine pubblico” (per esempio: il carabiniere che uccise Francesco Lorusso nel marzo ’77 non andò mai a processo, e la stessa cosa è avvenuta con l’omicidio di Carlo Giuliani nel luglio 2001). Negli anni successivi (l’anno chiave fu il 1977) si sviluppò una legislazione d’emergenza, approvata da tutti i partiti del cosiddetto “arco costituzionale”, che aggravava le pene per i reati con finalità di eversione. Venne istituito il circuito delle “carceri speciali” (autorizzate ma mai legiferate), destinate alla distruzione psicofisica dei detenuti politici.

Poi il 7 aprile 1979 ci fu l’inchiesta delle inchieste, il famigerato “teorema Calogero” che accusava decine di militanti dell’autonomia operaia di insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Quell’inchiesta diede il la a tante inchieste successive, con i mandati di cattura che sembravano ciclostilati, e che portò l’Italia ad essere il paese occidentale con il più alto numero di detenuti politici.

Negli anni successivi le “aggravanti” dell’emergenza e una penalità sempre più spinta sono state le costanti con cui il potere (nelle sue diverse forme che si sono alternate) ha risposto alle istanze sollevate dal conflitto sociale. Il nostro paese è stato l’unico in Europa ad avere un residuo di penalità per la stagione di lotta degli anni Settanta che vede ancora persone in carcere o in esilio. Ed è proprio di queste settimane la riapertura di altre inchieste che si rifanno ad episodi di quegli anni.

Molti fanno terminare la stagione degli anni settanta con gli arresti del 7 aprile 1979 e della durissima repressione che ne seguì, altri fanno finire il lungo autunno italiano con la “marcia dei 40.000” alla Fiat nell’ottobre 1980. Fu l’ultimo vasto scontro sociale del decennio che portò nella grande fabbrica torinese a 35 giorni di sciopero contro la minaccia di 20.000 licenziamenti. Fu la cosiddetta “marcia dei 40.000” (che poi 40.000 non erano), quadri e impiegati al servizio di Agnelli che volevano tornare a lavorare perché si sentivano tutelati dal padrone. Quell’episodio non avrebbe probabilmente avuto l’impatto che ebbe, la sconfitta non sarebbe stata così disastrosa, se, dopo la marcia dei “filo-aziendali”, il sindacato non avesse firmato subito la resa, come se non vedesse l’ora di consegnarsi mani e piedi a padron Agnelli.

A tanti anni di distanza ci sentiamo di sottoscrivere quello che scrisse nel 1995 quel “pazzo” di Abbie Hoffman, attivista dei movimenti di protesta americani degli anni ‘60/70: “Certo, eravamo giovani. Certo, eravamo arroganti. Eravamo ridicoli, eravamo eccessivi, eravamo avventati, sciocchi. Ma avevamo ragione”.