Pubblichiamo i contributi con cui i tre scrittori hanno partecipato alla serata “Le parola che istigano libertà”, svoltasi a Vag61 in vista del corteo del #26S, più alcuni testi di carattere storico sul confino politico.

Pubblichiamo materiali raccolti in occasione della serata che si è svolta il 18 settembre a Vag61 in vista della manifestazione del 26, promossa da diverse realtà cittadine per portare in piazza la “Bologna della libertà” contro la “Bologna della paura”: quella delle misure cautelari e preventive, utilizzate a pioggia negli ultimi mesi, ma anche degli sgomberi di spazi sociali e abitativi, del tentativo di negare agibilità politica e sociale al pensiero critico.

Pubblichiamo materiali raccolti in occasione della serata che si è svolta il 18 settembre a Vag61 in vista della manifestazione del 26, promossa da diverse realtà cittadine per portare in piazza la “Bologna della libertà” contro la “Bologna della paura”: quella delle misure cautelari e preventive, utilizzate a pioggia negli ultimi mesi, ma anche degli sgomberi di spazi sociali e abitativi, del tentativo di negare agibilità politica e sociale al pensiero critico.

Lo speciale cartaceo “Le parole che istigano libertà”, in particolare, oltre all’approfondimento storico curato dalla nostra redazione contiene i contributi di tre scrittori che hanno deciso di manifestare così il proprio sostegno: Stefano Benni (“A un nuovo dissenso, il potere politico risponde con l’immobile fissità di chi non ha più nessuna abitudine culturale e sociale al dialogo”), Pino Cacucci (“In una società decente, degna di questo appellativo, gli edifici abbandonati verrebbero requisiti dalla cittadinanza e destinati a nuovo uso… Ed è ciò che fanno gli occupanti: ridanno vita alle zone morte della città) e Wu Ming 1 (che propone il racconto Invito al viaggio in Val di Susa: “Grazie ai No Tav che da oltre vent’anni lo tengono in scacco, la verità su un progetto insensato, costosissimo e altamente mafiogeno sta emergendo prima dell’irreparabile anziché dopo, come di solito accade in questo Paese di cattedrali nel deserto. La resistenza valsusina ha permesso di vedere il bluff di un’opera velleitaria e già obsoleta. Ergo, i No Tav sono eroi civili”).

Nel resto della pagina, invece, sono pubblicati gli altri testi utilizzati per i reading che hanno animato la serata a Vag61.

> Lo speciale “Le parole che istigano libertà” con testi di Stefano Benni, Pino Cacucci e Wu Ming 1:

* * * * * * * * * *

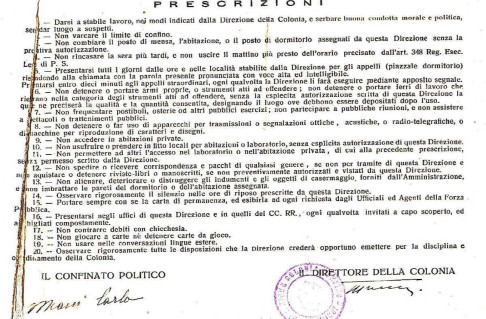

Il confino fascista

Dopo l’attentato a Mussolini, il 31 ottobre 1926 a Bologna, il governo fascista promulgò le nuove leggi di pubblica sicurezza con il Regio Decreto n. 1848 del 6 novembre dello stesso anno, istituendo il confino di polizia, misura di carattere politico-amministrativo. A partire da quel momento, chiunque fosse ritenuto pericolosoper la sicurezza pubblica poteva essere allontanato dalla sua abituale residenza e inviato coattivamente in località sperdute dell’Italia centro meridionale. Di fatto venivano colpiti anche coloro che avevano semplicemente manifestato la propria contrarietà al regime, qualsiasi antifascista o presunto tale. Venivano richiusi anche ebrei, pregiudicati per reati comuni, individui sospettati di spionaggio e di attività antinazionale, omosessuali e Testimoni di Geova.

Dopo l’attentato a Mussolini, il 31 ottobre 1926 a Bologna, il governo fascista promulgò le nuove leggi di pubblica sicurezza con il Regio Decreto n. 1848 del 6 novembre dello stesso anno, istituendo il confino di polizia, misura di carattere politico-amministrativo. A partire da quel momento, chiunque fosse ritenuto pericolosoper la sicurezza pubblica poteva essere allontanato dalla sua abituale residenza e inviato coattivamente in località sperdute dell’Italia centro meridionale. Di fatto venivano colpiti anche coloro che avevano semplicemente manifestato la propria contrarietà al regime, qualsiasi antifascista o presunto tale. Venivano richiusi anche ebrei, pregiudicati per reati comuni, individui sospettati di spionaggio e di attività antinazionale, omosessuali e Testimoni di Geova.

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedeva all’articolo 184:

“Possono essere assegnati al confino di polizia, con l’obbligo del lavoro, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

gli ammoniti; 2. coloro che abbiano commesso, o manifestato il deliberato proposito di commettere, atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici, costituiti nello Stato e menomarne la sicurezza.”

L’assegnazione al confino veniva decisa da apposite Commissioni provinciali che, secondo la legge, potevano infliggere una pena che andava da 1 a 5 anni; ma le autorità fasciste raramente rispettarono questi termini, e in molti casi ai condannati veniva automaticamente rinnovata la pena.

Ogni confinato era messo al bando dalla popolazione e isolato in località remote, molto spesso isole, battute malvolentieri dai mezzi di comunicazione e difficilmente raggiungibili dagli organi d’informazione.

Dal 1926 al 1943 i confinati politici furono circa 10 mila; quelli ritenuti più pericolosi venivano inviati prevalentemente nelle colonie di confino delle Isole di Lampedusa, Favignana, Ustica, Lipari, Ponza, Tremiti e Ventotene. In modo particolare in queste ultime tre colonie venne destinata, a partire dal 1930, la maggior parte degli antifascisti recidivi da sottoporre a speciale sorveglianza.

La traduzione ordinaria dei deportati alle isole non era un viaggio rapido. Tantomeno di piacere. Essi, ammanettati e congiunti fra loro dalle lunghe e pesanti catene della giustizia italiana, viaggiavano in piroscafo, collocati nelle stive, accanto al bestiame, perché questo erano: bestie! Oppure trasportati in treno, nei vagoni cellulari rivestiti d’acciaio. D’estate gli scompartimenti metallici, infiammati dal sole, diventavano fornaci; d’inverno erano perfette celle frigorifere.

Fiore all’occhiello di queste ‘carceri a cielo aperto’ era il confino di Lipari: 37 kilometri quadrati di superficie nel bel mezzo del Mediterraneo, protetta dall’ansa creata dalle coste Calabresi e Siciliane e sormontata da una cittadella fortificata che sovrasta l’abitato, garantendo straordinarie misure di sicurezza.

Un sistema perfetto, dunque, figlio di una perfetta organizzazione realizzata dal più perfetto dei governi possibili che cercava di condurre l’Italia verso l’assoluta perfezione. Il popolo tutto si protendeva, fiero e sereno, verso l’agognata meta. Ogni cosa era limpida. Adamantina. Eppure, quando ogni elemento dell’ingranaggio pareva muoversi in perfetta sincronia con l’altro, quando ogni pezzo principale sembrava essere indissolubilmente legato al proprio complementare, quando la certezza della riuscita del nostro progetto s’impadronì dei nostri fervidi cuori, l’oscuro manto del fallimento s’insinuò biecamente fra le limpide maglie del nostro orgoglioso vivere civile.

* * * * * * * * * *

Nell’estate del 1929, destò un grandissimo scalpore la temeraria fuga da Lipari di tre noti confinati antifascisti: Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Fausto Nitti,. Quello che segue è il racconto di quella evasione.

Con i suoi motori truccati poteva raggiungere le 30 miglia orarie. Si chiamava Dream e certo nessun altro nome gli sarebbe stato più congeniale. La missione per la quale era stato acquistato sapeva infatti di sogno, era di per sé un romanzo spericolato.

Prima di affrontare il viaggio di andata verso le Eolie, lo scafo venne provvisto di una gigantesca riserva di carburante e, su insistenza di Emilio Lussu, anche di fucili e bombe a mano.

L’organizzazione sembrava perfetta in tutti i suoi dettagli e l’ora X del grande giorno era stata fissata sulla base delle fasi lunari. Vennero decise le date più adatte: due terzine tra il 5 e il 7 e tra il 26 e il 28 luglio.

Agosto venne scartato perché nessuno era disposto ad attendere ancora.

La prima volta, il 4 luglio, il piano fu fermato per un imprevisto. Si decise di spostare la fugaal la sera del 27. La seconda data fu propizia. Infatti, la notte precedente, Carlo Rosselli subì, in sogno, un inseguimento di un leone che lo rincorreva sopra un tapis roulant. Emilio Lussu, suo compagno di deportazione, interpretando simbolicamente il sogno, stabilì che era la volta buona, tutto sarebbe andato per il meglio.

Quando però arrivarono le nove di sera, l’imbarcazione che doveva essere sul posto per quell’ora non si vedeva. La cosa era pericolosa, di lì a poco sarebbe terminata la conta serale e i sorveglianti si sarebbero accorti della scomparsa di alcuni confinati. Per, fortuna, qualche minuto dopo, l’ombra scura di uno scafo si avvicinò sempre di più.

Lussu cominciò a indirizzare verso il natante segnali luminosi, ricevendo, come risposta, altri lampeggiamenti. Finalmente l’imbarcazione si accostò a riva, così Nitti, Rosselli e Lussu poterono salire. Paolo Fabbri, invece, a causa di alcune complicazioni che potevano mettere a repentaglio l’evasione, preferì rinunciare, restando a terra, per coprire le spalle ai suoi compagni.

In quei frangenti, la fretta, l’apprensione e la foga, spesso, si impigliano fra di loro. Altrettanto fece una cima lanciata da bordo che andò a impigliarsi nell’elica, producendo lo spegnimento del motore. Paul Vanin, il giovane motorista francese, non si fece prendere dal panico e con la “calma dell’esperto”, riavviò il propulsore, portandolo rapidamente a mille e ottocento giri. Il Dream, in poco tempo,raggiunse un’andatura da corsa e, quando lo scafo passò in mezzo alle barche dei pescatori, non furono pochi gli insulti e le maledizioni che si sollevarono. La porta verso il mare aperto stava sotto il faro di Vulcano, qui il motoscafo si produsse in una rapida virata, lasciandosi alle spalle la sagoma dell’isola di Lipari. L’ultima delle Eolie ad essere incrociata fu Alicudi. Poi il lampione di una grande luna illuminò il mar Tirreno e li accompagnò per tutta la notte.

La strana ciurma sprizzava gioia da tutti pori per l’ormai sicura riuscita dell’impresa. Ma, insieme all’euforia, ben presto arrivò una botta di tristezza. Loro erano scappati, ma erano ancora tanti, troppi, i compagni esiliati al confino.

A riportare l’umore a un livello accettabile, fu il compiacersi a vicenda per lo scherzo tirato ai fascisti. Si immaginavano le facce verdi di rabbia dei loro guardiani, in giro per le strade di Lipari alla ricerca dei fuggiaschi, sapendo che non li avrebbero più trovati.

Quando cominciò ad albeggiare, alla sinistra da dove sorgeva il sole, si intravide Marittimo. Passando l’isola delle Egadi, si superava l’ultimo pezzetto di territorio italiano. A bordo del motoscafo saltarono fuori le bottiglie e si brindò alla libertà, finalmente recuperata. Ci vollero parecchie ore per arrivare alla costa africana. Il viaggio si concluse alle tre del pomeriggio, davanti alla costa di un arido promontorio tunisino. Era venuto il momento di gettare l’ancora in mare e di scendere a terra.

Poco dopo aver posato i piedi al suolo, Carlo Rosselli prese, con poche parole, un impegno per nulla facile: “I cuori scoppiano, le labbra sorridono involontarie. Come avessimo cambiato pelle. Diciotto ore fa eravamo a Lipari, eppure, sembra già tanto lontano nel tempo. Nuovi interessi, nuove speranze urgono. Il confino è fulmineamente entrato nel reparto dei ricordi. Siamo tutti protesi verso l’avvenire. Vogliamo lavorare, combattere, riprendere il nostro posto. Un solo pensiero ci guiderà nella terra ospitale: fare di questa libertà personale faticosamente conquistata uno strumento per la riconquista della libertà di tutto il popolo. Solo così ci pare lecito barattare una prigionia in patria con una libertà in esilio”.

* * * * * * * * * *

A Ponza i confinati anarchici

A Ponza gli anarchici numericamente erano il secondo gruppo tra i confinati. Non avevano niente del tipo classico dei lanciatori di bombe. Quasi tutti operai, erano sempre disposti ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, erano animati da un profondo rispetto per coloro che non la pensavano come loro, eccettuati i comunisti ortodossi ai quali non perdonavano di aver distrutto nel 1918 il tentativo che tutti gli anarchici speravano allora venisse compiuto di trasformare l’intera nazione russa in una libera federazione di libere comunità di contadini ed operai. Venivano da tutte le parti d’Italia: dalla Sicilia come da Milano, da Roma come da Livorno. Alcuni si dicevano individualisti; la maggior parte leggeva Kropotkin e si diceva collettivista». (…).

Quelli che erano stati precedentemente al confino avevano messo su una piccola biblioteca di alcune centinaia di volumi. I confinati ricevevano dal governo cinque lire al giorno; alcuni mangiavano per conto loro; altri si erano organizzati in mense, a seconda delle loro tendenze politiche.

Si facevano due pasti al giorno, ognuno di un piatto solo, ma era sufficiente. Nel casermone vi era un locale adibito a spaccio cooperativo, in un altro un gruppo di anarchici aveva messo su un caffè i cui proventi andavano alla biblioteca.

Nel 1934, quando i primi confinati vi avevano già scontata la loro pena e alcuni vennero rilasciati, il confino si andò popolando anche di molti giovani, qualcuno cresciuto sotto il fascismo, altri deportati dall’estero; molti di questi non erano ancora trentenni e non facevano parte della prima variopinta opposizione.

Innanzi tutto i popolari erano spariti: la chiesa benediva largamente i gagliardetti fascisti e i cannoni; non vi era che qualche rarissimo liberale e repubblicano – ma questo soprattutto perché facevano parte del movimento Giustizia e Libertà – e qualche raro socialista. In generale erano giovani comunisti e giovani anarchici e questi apportavano, oltre che il loro ardore, anche nuove caratteristiche, soprattutto nessun strascico delle vecchie polemiche interne che avevano devastato ogni partito e tendenza.

Gli anarchici, anche se molti mangiavano isolati o in piccole mense, erano riuniti in due grandi mense. Una era chiamata del «convento nero», composta in maggioranza da vecchi militanti, soprattutto romani, che provenivano da altre isole e avevano quasi tutti al loro attivo il raddoppio della condanna perché, finiti i primi cinque anni, non essendosi ravveduti ne avevano ricevuto altri cinque.

Vi era poi la mensa degli «acquatici», definita così perché in mensa non si distribuiva vino e la maggioranza non ne beveva. Questa era composta da qualche militante livornese, anche se il nucleo centrale era formato da giovani anarchici deportati dall’Argentina e dall’Uruguay e da un altro gruppo di giovani molto capaci e sinceri. Anche se non vi erano molti intellettuali fra di loro, il tono delle discussioni e il loro comportamento, in generale, era sempre elevato.

All’isola di Ponza ci furono diverse lotte dei confinati, per protestare contro le loro condizioni di vita e di censura. Una delle più importanti fu lo “sciopero della corrispondenza”. La protesta iniziò quando la direzione, per ordine del ministero, emise una disposizione che proibiva ai confinati di scrivere se non agli strettissimi parenti. Si cercò di ottenere un addolcimento di quelle norme restrittive, ma non si approdò a nulla. Si pensò allora di protestare in maniera radicale: non scrivere più a nessuno.

Così ebbe inizio lo sciopero della corrispondenza. Decidere di non scrivere più significava non rispondere, per nessuna ragione, né alle lettere né ai telegrammi che le famiglie allarmate dal lungo ed inaspettato silenzio inviavano. Non ottenendo nessuna risposta né a lettere né a telegrammi, molte famiglie incominciarono a chiedere notizie, oltre che alla direzione della colonia anche al ministero degli interni: era quello che si voleva.

La direzione cercò di fare pressione e chiamava all’ufficio censura gli interessati per incitarli a rispondere almeno alle lettere urgenti e ai telegrammi.

Tutti si rifiutarono, cosicché in breve tempo da parte dei familiari si elevò un vero coro di proteste da ogni parte d’Italia.

Per assicurarsi che nessuno scrivesse, venne stabilito da parte di tutti i confinati, turni di guardia per vigilare la cassetta della posta che si trovava all’ingresso dei cameroni. Veniva fatto un turno di guardia di un’ora a testa per non destare sospetti, appostati in un angolo o nell’altro, da dove si poteva tenere d’occhio chi si appressava alla cassetta.

Nessuno scriveva, nonostante che la direzione, venuta a conoscenza che si faceva la guardia alla cassetta della posta, avesse fatto installare una cassetta supplementare in un angolo dei suoi uffici, fuori dalla possibilità di sorveglianza dei confinati.

Dopo un mese di sciopero il Ministero cedette.

(Tratto dal libro “Resistenza ed Azione” di Massimo Salvadori)

* * * * * * * * * *

Il confino di Cesare Pavese

Nel 1933 fu fondata la casa editrice Einaudi, un progetto al quale Cesare Pavese partecipò con passione, non soltanto per l’amicizia che lo legava a Giulio Einaudi. Dopo l’arresto di Leone Ginzburg la polizia fascista lo convocò come “persona informata sui fatti” perché aveva accettato di far arrivare presso di lui alcune lettere, compromettenti sul piano politico, indirizzate a un’intellettuale comunista, Battistina Pizzardo, fortemente impegnata nella lotta antifascista, con la quale aveva una storia d’amore. Pavese, interrogato, rifiutò di fare il nome della donna e il 15 maggio 1935 venne condannato per sospetto antifascismo a tre anni di confino da scontare a Brancaleone, un piccolo paese della Calabria, da cui non si poteva allontanare. Doveva recarsi alla stazione di polizia quotidianamente, poteva ricevere posta ma non visite. A Brancaleone restò per circa un anno, poi, nel marzo 1936, la misura venne sospesa e potè ritornare.

Alla spiaggia di Brancaleone Calabro, il 12 gennaio 1936, Cesare Pavese dedicò una bellissima poesia:

Lo steddazzu

L’uomo solo si leva che il mare è ancor buio

e le stelle vacillano. Un tepore di fiato

sale su dalla riva, dov’è il letto del mare,

e addolcisce il respiro. Quest’è l’ora in cui nulla

può accadere. Perfino la pipa tra i denti

pende spenta. Notturno è il sommesso sciacquìo.

L’uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami

e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare

tra non molto sarà come il fuoco, avvampante.

Non c’è cosa più amara che l’alba di un giorno

in cui nulla accadrà. Non c’è cosa più amara

che l’inutilità. Pende stanca nel cielo

una stella verdognola, sorpresa dall’alba.

Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco

a cui l’uomo, per fare qualcosa, si scalda;

vede, e cade dal sonno tra le fosche montagne

dov’è un letto di neve. La lentezza dell’ora

è spietata, per chi non aspetta più nulla.

Val la pena che il sole si levi dal mare

e la lunga giornata cominci? Domani

tornerà l’alba tiepida con la diafana luce

e sarà come ieri e mai nulla accadrà.

L’uomo solo vorrebbe soltanto dormire.

Quando l’ultima stella si spegne nel cielo,

l’uomo adagio prepara la pipa e l’accende.

Dalle Lettere alla sorella Maria

La mia stanza ha davanti un cortiletto, poi la ferrovia, poi il mare. Cinque o sei volte al giorno (e la notte) mi si rinnova così la nostalgia dietro i treni che passano. Indifferente mi lasciano invece i piroscafi all’orizzonte e la luna sul mare, che con tutti i suoi chiarori mi fa pensare solo al pesce fritto. Inutile, il mare è una gran vaccata.

Qui, sono l’unico confinato. Che qui siano sporchi è una leggenda. Sono cotti dal sole.

Le donne si pettinano in strada, ma viceversa tutti fanno il bagno. Ci sono molti maiali, e le anfore si portano in bilico sulla testa. Imparerò anch’io e un giorno mi guadagnerò la vita nei varietà di Torino.

La grappa non sanno cosa sia. Se me ne mandate qualche ventina di bottiglie, io penserei a berle. (DICO SUL SERIO). Aspetto sempre la cassa coi libri.

Tratto da “Il carcere”, un romanzo breve di Cesare Pavese, scritto tra il 27 novembre 1938 e il 16 aprile 1939:

Stefano sapeva che quel paese non aveva niente di strano, e che la gente ci viveva, a giorno a giorno, e la terra buttava e il mare era il mare, come su qualunque spiaggia. Stefano era felice del mare: venendoci, lo immaginava come la quarta parete della sua prigione, una vasta parete di colori e di frescura, dentro la quale avrebbe potuto inoltrarsi e scordare la cella. I primi giorni persino si riempí il fazzoletto di ciottoli e di conchiglie.

Per qualche giorno Stefano studiò le siepi di fichidindia e lo scolorito orizzonte marino come strane realtà di cui, che fossero invisibili pareti d’una cella, era il lato piú naturale. Stefano accettò fin dall’inizio senza sforzo questa chiusura d’orizzonte che è il confino: per lui che usciva dal carcere era la libertà. Inoltre sapeva che dappertutto è paese, e le occhiate incuriosite e caute delle persone lo rassicuravano sulla loro simpatia. Estranei invece, i primi giorni, gli parvero le terre aride e le piante, e il mare mutevole. Li vedeva e ci pensava di continuo. Pure, via via che la memoria della cella vera si dissolveva nell’aria, anche queste presenze ricaddero a sfondo.

Stefano si sentí una nuova tristezza proprio sulla spiaggia un giorno che, scambiata qualche parola con un giovanotto che s’asciugava al sole, aveva raggiunto nuotando il quotidiano scoglio che faceva da boa.

― Sono paesacci, ― aveva detto quel tale, ― di quaggiú tutti scappano per luoghi piu civili. Che volete! A noi tocca restarci.

Seduto sullo scoglio col mento sulle ginocchia, Stefano socchiudeva gli occhi verso la spiaggia desolata. Il grande sole versava smarrimento. Quello scoglio, quelle poche braccia di mare, non bastavano a evadere da riva. L’isolamento bisognava spezzarlo proprio fra quelle case basse, fra quella gente cauta raccolta fra il mare e la montagna.

* * * * * * * * * * *

La scheda di un confinato

Il 7 ottobre 1937, davanti alla commissione provinciale per il confino di Matera, viene discusso il caso del contadino Nicola Di Pede. È condannato a cinque anni con queste motivazioni:

Nicola Di Pede, contadino di Matera, ex agitatore social-comunista, non si è per nulla cambiato in quindici anni di regime fascista e ha cercato di far rivivere le sue stolte ideologie sovversive nel villaggio di Venusio, ove gli era stato concesso in affitto, quale ex combattente, una casa ed un appezzamento di terreno; casa e terreno che gli vennero però coattivamente tolti non avendo voluto far fede al pattuito canone di affitto.

Nella società è disprezzato ed affiancato solo da qualche fanatico seguace delle sue stesse assurde teorie.

Il Di Pede è individuo prepotente, testardo, ciecamente ostinato, irriverente verso le autorità, insofferente di qualsiasi disciplina, fomentatore di discordie, autore e ispiratore di reclami infondati contro le autorità, sobillatore e disgregatore della compagine sindacale.

Ha istruzione elementare e nessuna educazione civile. Non risulta abbia sofferte malattie degne di nota. Nel carcere tiene cattiva condotta. Il suo contegno verso la polizia è sprezzante.